春 愁 25

丈瑠が眠り、彦馬が丈瑠の部屋から出ることが出来た時、時刻は既に深夜に近かった。

丈瑠の体調も落ち着いたし、千明の扱いについて丈瑠の承諾も貰うことができた。差し迫った問題はひとまず納まるところに納まったと言えた。

しかし

「ふぅ」

家令詰所で彦馬は大きく息をついた。

彦馬には、まだ考えねばならないことが、多く残っていた。

特に、今日の午後、突然の来客から初めて聞いた話。

「まずは、どこから手を付けたものか………」

無意識に呟いた、その時

「爺さん、元気ないじゃん」

まるでどこかに潜んでいたかのように、タイミング良く千明が廊下から顔を出した。

彦馬は顔の横で手を振り、千明に去るように無言で告げる。しかし、千明が言うことを聞くわけもない。

「どうしたんだよ、何かあった?」

彦馬はそこでまた、ため息をついた。

「これから毎日、お前がこんな風に屋敷内をちょろちょろするのかと思うと、先が思いやられる」

彦馬には、秘密裏に動かねばならないことも多い。それには、うるさい千明が屋敷にいない方が、都合良いことは言うまでもない。

しかし、そんな彦馬の思惑を知らない千明は、彦馬の言葉を聞いた瞬間、パッと顔を明るくした。

「え?丈瑠、俺がここにいても良いって!?」

「ああ。了解は頂いたぞ」

「やっりー」

嬉しそうにガッツポーズをする千明。半ば呆れ顔の彦馬の横で、しかし、すぐに千明は動きを止めた。

「あ、でも………俺が戦闘に参加するのは?そっちはやっぱ駄目かな?」

「戦闘の方も問題ない。もしもの時には、お前が一人で闘いに出向くことにも、納得して頂いた」

恐る恐るという風体で聞いてくる千明に、彦馬は和綴じの書き付けを着物の胸元から出しながら答える。

「………えっ?そこまで認めたのか!?ホントかよ?」

「ああ。本当だ」

彦馬は書き付けしか見ずに声だけで返答する。

その後、部屋に不自然な沈黙が訪れた。千明が部屋を去ったのかと思った彦馬が顔を上げると、千明はまだそこにいた。千明は顎に手を当て、怪訝な表情で何かを考えている。

「どうした、千明」

彦馬が声をかけると、千明はハッとしたように彦馬に向き直った。

「あ、いや………なんかちょっと……気持ちわりーなって……」

「なにがだ?」

「だって、丈瑠は一緒に闘うことをずっと拒んでたよな。いつもは、そんなに簡単に考えを変える丈瑠じゃないだろ。それが今回は………」

「ふむ」

彦馬もそれに頷いた。丈瑠は素直な一方で、かなり頑固な面もある。それは、何かを成し遂げるという意味では、良い方向に働くことも多いが、今回のような場合には手を焼いてしまう。

彦馬は先ほどまで、言葉を尽くして丈瑠の翻意を促していたので、丈瑠が意見を撤回したことはその成果としか捉えていなかった。しかし言われてみれば、確かに話が簡単に進みすぎた感がある。

「なあ、その了解って、何か………丈瑠、企んでたりしないだろうな?」

「お前ではあるまいし………」

さすがにそこまではと憤慨する彦馬を横に、千明はさらに想像を膨らませる。

「ふ〜ん………じゃあ、なんだ?丈瑠、怪我して弱気になったのかな」

「殿に限って、そのようなことはない」

言い切る彦馬に、千明は眉を寄せた。

「そう?そう………か?じゃあ、何でだよ?」

問われても返す言葉を彦馬は持たなかった。

千明の戦闘への参加を丈瑠が受け入れたのは、彦馬の説得に応じたため……のはずだ。その際に、当主である丈瑠を諭す状況になったこと、ましてや、家臣の血筋を思いやれと言ったなどとは、到底、千明には聞かせられない。

突然出てきた家臣の血筋の話に、丈瑠は困惑したかも知れない。それが丈瑠の心を動かしたのだろうか?

いつもは出ないそんな言葉が彦馬から出たのは、十七年前の志葉雅貴と丹波との会話を彦馬が思い出していたため、そして今日の午後に会った人物の話からだ。

「なあ、何でだと思う?」

彦馬が答えようとしないのに、それでも子供のように問い続ける千明。さすがに千明がうっとうしくなってきた彦馬は

「とにかく了解は頂けたのだ。それで良いではないか。お前は、これからは学問と剣に勤しまねばならぬ。そのために志葉家に滞在できることになったのだからな。ほれ、自分の部屋に戻って、明日からの精進のために早く休まぬか」

と黒子に目配せして、千明を部屋から追い出そうとした。

黒子に背中を押されて廊下に出されながらも、千明は叫ぶ。

「学問と剣だけでいいのかよ!モヂカラも、だろ!!爺さん、モヂカラ忘れちゃ駄目だよ。一番大事だろ!!」

その千明の明るい様子は、既に何を疑問に思っていたかなど忘れているかのようだった。

そんな千明に対して、彦馬はまたもため息をつく。

「千明の部屋の場所は、よくよく考えなくてはならんな。シンケンジャーとして詰めている時に使っていた部屋でよかろうと思って今晩はそこに用意させたが、あんな風に屋敷内をうろちょろされては鬱陶しくてかなわん」

千明の今回の志葉家逗留は、シンケンジャーとして闘っていた頃と比較すればウィークデイの日中は勉強のため外出しているはずなので、自由な時間が多いとは言えないだろう。それでも週末や夜など、暇をもてあました千明が、屋敷内で何をしでかすかわからない。

志葉家の主屋敷は、玄関から繋がる対外的な役割を持つ表屋敷、その奥に侍や黒子たちの戦闘の本拠地としての中屋敷、そして最深部に志葉家のプライベート空間である奥屋敷と、複層的に構成されている。玄関から奥屋敷は平面的ではあるが幾重にも区切られ隔たっているのだ。また、中屋敷の途中から奥は侍にも立ち入り禁止になっている。中屋敷より奥に入ってしまえば、千明が侵入してくることもないはずだ。

それでも彦馬は、千明の部屋を、それよりもっと離れた場所に置こうと思った。

「何が起きるかわからないからな」

控えている黒子たちは、彦馬がどんなことを想定して、そう言っているのかわからなかった。

「主屋敷内はやめておくか。そうそう、庭園の向こう、薬草園に付属している洋館………あそこは、改修を終えたばかりだったな。こちらと違って設備も最新………千明の大好きな冷暖房完備だし………あちらに千明の部屋を用意するか」

やがて千明も黒子も去り、夜もしんしんと更ける。誰もいなくなった詰所で、彦馬は今日一日の出来事を書き付けに筆で記しながら、改めて呟いた。

「モヂカラ………か」

千明も言った『一番大事なモヂカラ』

確かに、志葉家にとっても、志葉家家臣にとっても、なければ話にならないのがモヂカラだ。

モヂカラこそが、シンケンジャーをシンケンジャーたらしめているものであり、これがなければ外道衆と戦うこともできない。

しかし、この『モヂカラ』。

実のところ、それがどのような力なのか、彦馬は知らない。彦馬だけではなく、多分、志葉家内でもモヂカラについて明確に理解している者はいないだろう。代々の志葉家当主も、あの丹波でさえも……

それなのに何故、知りもしないモヂカラが使えるのかと言えば、例えば『電気』が何なのか、その仕組みはどうなっているのか等を知らなくても、電気製品が使えるようなもの、とでも言おうか。誤解を恐れずに言えば、シンケンジャーとは、『電気』そのものを知らなくても、『電気』を効率的に使える『電化製品』のようなものなのだ。

ただ、その『電気』そのものが消滅した時、それを新たに得よう(発電)とすると、少しは『電気』の仕組みそのものを知っていないと、得る手段がない。なんとなく理解している程度では、なんとなくしか得ることができないのだ。

だから志葉家では、モヂカラを代々途切れることなく得るために、つまり志葉家の永遠の存続のために、『モヂカラ』がどのようなものかを知ろうと知識を積み重ねてきた。しかし未だに『モヂカラ』が何なのかは解っていない。どうやったら、それが知れるのかすら、わからない。ずっとそんな状態だ。

ただ、モヂカラ発祥の地が角笛の山であり、そこに住むものたちは大昔からモヂカラ、あるいはモヂカラの元になる力を使うことができること。その者たちは、300年よりさらに昔に、既に折神すらも造っていたこと等は、古文書に記されていた。また、志葉家も元を辿れば、この山の出身であることも、である。これらは、古文書に記されているばかりでなく、牛折神や榊原ヒロとの関係から、昨今、事実であることが確認されている。これはモヂカラの仕組み解明に向けての大きな収穫だった。

さらに、それに並ぶほどの情報かも知れないものが、今日、新たに入ってきた。

これは、大きな進展かも知れなかった。

ただ、その情報の意味をよく吟味せねばならず、彦馬は改めて、そのことについてなぞるように思い出し始めた。

今日の午後、丈瑠が眠り込んでいる間のことだった。

山のようなお見舞いの品と共に、志葉家を訪れた人物がいた。

端正すぎる顔に、上品な佇まいのその人物は、現池波家当主である人物。流ノ介の父、池波流三郎であった。

流三郎は運転手付きの車で志葉家に乗り付けたが、訪れると同時に、いきなり玄関先の地面に平伏して丈瑠の怪我について謝罪した。

「全ては、我が息子、池波流ノ介の不徳の致すところ。本当に申し訳ございません」

もちろん彦馬は、丈瑠の怪我が流ノ介のせいなどと考えていなかった。

今回の丈瑠の怪我は、丈瑠の頑なさのせいだ。もう少し丈瑠に融通がきけば、ここまでの怪我を負わずに済んだかも知れない。

彦馬は慌てて式台から地面に降り、流三郎の手を取る。

「今回の殿の怪我は、誰のせいなどと言うことはありません。まして戦闘中のことです」

それにしても、池波家当主のあまりに大げさなこの振る舞いは、やはり流ノ介の父親、血筋と言うべきなのか。

「いや、しかし、池波家は代々、殿をお守りしてきた家柄。それが、守るどころか殿に怪我をさせてしまうとは、決してあってはならぬこと。このようなお詫びですまされることとは思っておりませんが………」

「池波殿、頭をあげてくだされ。戦闘中に起きたことについて、敢えて誰のせいかと問うのであれば、殿はこう答えるでしょう。闘いの責任は志葉家当主である自分にあると。全ては自分の至らなさのせいであると」

「………こ、これは………大変失礼いたしました」

彦馬の言葉に、ずずずっと下がると、改めて地面に平伏する流三郎。この流三郎の恐縮具合は、どうにもこうにも芝居じみていた。それとも、そもそも歌舞伎役者だから、芝居がかっていて当然なのか。

あるいは何か思惑でも………?

流ノ介の大袈裟な振る舞いを見慣れている彦馬ですら、疑念を感じてしまうほどの流三郎の態度だった。

彦馬は考えた末、普段は人を通さぬ奥の客間に、流三郎を誘い入れた。

流三郎は何か言いたいことがあるのでは、と思ったからだ。

丈瑠を怪我させたことへの詫びなどという通り一遍のことではなく、もっと違う、もっと重い何かを。

『流ノ介を歌舞伎界に正式に戻すので、もうこちらに来ることが難しくなる』

そんな話でなければ良いのだが………と彦馬は案じた。

かつて茉子の父親が同じようなことを言うために志葉家を訪れたのを彦馬は思い出す。茉子の父親は志葉家家臣の家柄ではなかったからそう考えるのも仕方ないこと。しかし流三郎は志葉家家臣の現当主であり、時期が時期なれば、シンケンブルーとして出仕していたかも知れない人物。そのような人物が何を言いに来たのか。彦馬は暗くなる気持ちを穏やかな顔で隠しながら、流三郎と向かい合った。

「本来なれば、招かれもせぬ私のような者が志葉家の門をくぐるなどあってはならぬこと。それは重々承知しております」

座敷でもまた、流三郎は差し出された座布団を脇によけると、素早く彦馬の下座に着き、額を畳に擦り付けるようにして頭を下げた。

「されど、どうあっても、志葉家にお伝えしたいことがあり、居ても立ってもいられず参った所存でございます」

彦馬は呆気にとられつつも、自分の読みが当たっていたことに、さらに不安を抱いた。

居ても立ってもいられずに来るほどの、どんな話をしに来たというのか、池波家当主は……

「池波殿、とにかく……頭をあげてください」

「いや、しかし……まずは、まずはお詫びを……」

彦馬は丈瑠のそばを長く離れていたくなかったため、早く本題に入って欲しかったが、一通りの問答儀礼を終えないことには、そこに辿り着けそうもなかった。

「池波殿、私は殿ではありません。志葉家の家令です。池波殿は志葉家家臣筆頭ともいえる池波家のご当主。私に頭を下げる必要など、どこにもありませんぞ」

そう言った途端、流三郎が頭を上げて、大きく左右に振った。脳震盪を起こしそうな勢いの振り方だった。

「いえ、いまや志葉家家臣の家々の当主なれば、誰もが承知していること。今の志葉家、志葉の殿があるのは、十七年にわたる日下部様の獅子奮迅のお働き、ご苦労があってこそなれば……」

「……えっ?」

彦馬が眉を寄せると、流三郎は即座にそれを分かりやすく誤魔化す。

「あ、いや、それはまた後ほど……」

丈瑠の影武者の話は、十七代目当主 志葉雅貴が率いたシンケンジャー達には知らされていたが、その家臣家まで伝わっているかどうかは定かではなかった。戦闘や志葉家に関することは極秘事項であり、特に十七年前の影武者の話は、決して漏らしてはならない計画だったはず。それを家臣の家々では知っている?いや、当主ならば当然のことなのか?それとも、当代シンケンジャー各々が家に戻り報告したか。特に口止めもしなかったから、そうなのだろうか?

それとも、単に志葉雅貴亡き後の幼き当主を支え育てたという意味だろうか?そう受け取れないこともない言葉ではあるが……

「池波殿、どうか、本題に入りましょう」

彦馬は先を急いだ。いくら思いを巡らしたところでどうにもならない。

「池波殿がわざわざ志葉家にお越しになるほどのことです。流ノ介の今後のことでしょうか?歌舞伎に専念させたいとの池波家ご意向ですか?」

彦馬の単刀直入な言葉に、流三郎がやっとまともに頭を上げた。

「……え!?……あ、いえ、そのような些末事をお伝えに参ったのではありません」

流三郎は彦馬をまっすぐに見る。

「些末事……」

「こ、これは失礼いたしました。そのことに関しては、池波家としての意向は一切ございません。シンケンブルーである流ノ介自身が決めることであり、流ノ介自身が殿や志葉家の方々に直接お伝えするものと思います」

それを聞いた彦馬の不安そうな表情に、流三郎は慌てて付け足す。

「あ、いえ……、流ノ介の心は決まっております。歌舞伎は止めてシンケンジャーに専念すると言っております」

「……ほぅ?」

池波家の意向ではなく、流ノ介自身の考えならば、それは予想を外すものではない。むしろ、池波家の意向を伝えにきたのでないならば、他に何を伝えに流三郎は志葉家に来たのか。自らも言っていたように、招かれもせぬのに。

「私の口から先に申すのも何ですが……流ノ介はこう申しておりました。

『ただ志葉家家臣として、殿をお守りして闘うためだけに、私はこの世に在るのです』」

流ノ介らしい言葉だった。しかし、ドウコクとの闘いが終わった今、歌舞伎役者として期待されているだろう実家の父親にも、同様のことを言ってくれていたとは。

「それは有難いことです」

思わず目頭が熱くなる彦馬だった。

「ところで、池波家には、先々代のシンケンブルーの長男が居りまして……」

「……は、はあ?」

感動している彦馬を前に、流三郎の話は唐突に明後日の方向に飛んだ。

「その者は、歌舞伎役者としての池波家の次代を継ぐ予定の、池波家歌舞伎次代宗主です」

「……なるほど……」

「歌舞伎の才能ももちろんあるのですが、先々代シンケンブルーである私の長兄によく似た、身内の私が言うのもなんですが、武道にも秀でた者です。私にとっては甥にあたる者ですが、長兄は池波家の全てをその長男に教え、長兄亡き後は、私も息子同然に接して参りました。シンケンブルーであった長兄同様、義に篤く信頼できる者です。池波の家を今後も盛り立てて行ってくれるものと信じています」

「それは素晴らしい……。池波家は人材が豊富なのですな。めでたいことです」

先々代シンケンブルーの長男とやらを、何故か彦馬の前で褒めちぎる流三郎。流三郎の話の方向が、彦馬にはさっぱり見えなかったが、とりあえず相槌を打っておく。

それでも彦馬は瞬時に思い出す。

先々代シンケンブルーと言えば、先々代当主:志葉陽次郎に仕えていたシンケンジャー池波流太郎だ。彦馬もまだ若かったあの頃、凛々しく勇敢な流太郎は、志葉の家臣の中でも際立っていた。シンケンブルーとしての強さもよく覚えている。しかし、その当時もドウコクとの過酷な戦いが繰り広げられており、最期には闘いに敗れて亡くなった。

何十年も前のことであるが、辛い記憶が彦馬の中によみがえる。

「その者が昨晩、いきなり私に申したのです。冗談ではなく、真剣に……」

「ふむ……」

流三郎の言葉を聞き流しながら、彦馬はふと気付いた。

先々代シンケンブルーの後を継いだのは、その弟だった。先々代に長男がいたのならば、当代シンケンブルーは、流ノ介ではなく、その先々代の長男でも良かったのではないか?あの池波流太郎に似た息子となれば、シンケンブルーの素養に問題があるはずもない。

それが流ノ介になったのは、何故だろう……いや、もちろん当代シンケンブルーが流ノ介であったればこそ、丈瑠はドウコクを倒し十九代目当主になることができた……とも言えるのだが。

頭の隅でそのようなことを考えていた彦馬の耳に、次の瞬間、流三郎の放ったとんでもない言葉が入ってきた。

「自分を志葉家にシンケンブルーとして出仕させて欲しいと申して参りました」

呆然とする彦馬。いきなり、目の前の現実に引き戻されたような気がした。

シンケンブルーとして流ノ介がいるにも関わらず、池波家の別の者がシンケンブルーとして名乗りを上げた?

確かに、彦馬も夢想していたように、序列順あるいは年齢順ならば、その者が当代シンケンブルーとして出仕していた可能性はゼロではない。

しかし……

「それは……冗談ではない……と?」

長い沈黙の後、彦馬が言葉をひねり出すのを待っていたかのように、流三郎がそれに続いた。

「日下部様、もちろん、そのようなことができる訳はありません。判っております」

その言葉に、彦馬はほっと胸をなでおろす。

「しかし、その者……龍一と申しますが、その者はこう申すのです。

『ただただ、殿にお礼を申し上げたい。そのために全身全霊を込めて、お仕えさせて頂きたい』

と」

同一時期に二人のシンケンブルーはあり得ない。そもそもシンケンブルーになるためのショドウフォンがひとつしかないのだから。

「……」

実現不可能な話を続ける流三郎。

お茶のみ話をするような雰囲気でもないのに、この話を続ける意図は何なのか?

彦馬としても、コメントのしようもない。それでも流三郎は話を続ける。

「そして龍一はさらに申しました。

『この世を救ってくださったことへのお礼。そのための力を志葉家に、そして私たちにも授けてくださったお礼』

をしたいとのことなのです」

流三郎の話を困惑しながら聞いていた彦馬が、微かに眉を寄せた。

流三郎の今の話は、どこか文脈がおかしいと感じたからだ。

「この世を救うための力を……志葉家に……そして龍一殿に……授けた……お礼?」

彦馬は、奇異に感じた部分を、考え考え繰り返した。すると、我が意を得たりとばかりに、流三郎が身体を乗り出してきた。

「龍一だけではありません。池波家の子供たち全て。もちろん流ノ介にもです。力を授けて頂きました」

彦馬は首を傾げる。

「いえ、池波家だけでなく、家臣の血筋に連なる者……次代シンケンジャーを担う可能性があった者たち全てが、その恩恵に与っているはずだ……と龍一は申しております」

彦馬は身を乗り出してくる流三郎の顔を、まじまじと見つめた。

「それらの者に力を授けた?……志葉家が、と?」

彦馬は考えを巡らせる。

「いいえ。龍一が申すお方は、志葉家という大きな対象ではなく、もっとはっきり限定しております」

それでは、龍一が言っているのは、志葉薫のことなのか?それとも、志葉雅貴のことか?志葉家の正当な血筋である彼らの、外道衆との闘いに対する覚悟と心意気に、力づけられたと言っているのか?

「龍一が申すには、第十八代目当主……いえ、今は十九代目当主ですか。とにかく、当代の殿が力を授けてくださったとのことです」

彦馬は目を見開いた。

流三郎の甥、龍一。流ノ介の従兄にあたるその者と丈瑠の間に、いつ関係が持たれたのだろうか?

「ドウコクとの闘いの後……殿が龍一殿とお会いしたことがあるのですか……」

それとも、ドウコクとの闘いに勝利した、そのこと自体が志葉家家臣に力を与えた……そういうことか?

それはもちろん、ドウコクとの勝利に自分たちもどれだけ湧きたったかを考えれば、家臣の血筋の者たちもどれだけ志葉家の当代当主を心強く思ったかは理解できる。

それにしても、そんな話をわざわざ、このタイミングでしに来たのか?池波家当主は?

首を傾げる彦馬に、流三郎が決定的な言葉を告げた。

「龍一が申しますには、殿が龍一たちにモヂカラを授けてくださったのは、十七年前だそうです」

小説 次話

2021.8.21

ああ、続けて更新したいけど……どうなんだろう……

流ノ介のおとーさんが持ち込んできた話。

次回は詳細になります。

前回更新から今回更新までに、あり得ない大きなことが二つもありました。

・COVID-19 世界的パンデミック発生 & 日本では第5波 猛威中

その結果として

・東京オリンピック2020+1 COVID-19のため前例のない一年遅れで開催、終了

世界が変わった……という感じですね。

私も、ほぼほぼ在宅勤務になりましたので。

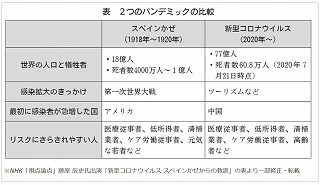

まあ、いままでの歴史をみれば、もっと酷いパンデミックもあったのでしょう。

一番古いパンデミックは、紀元前430年にギリシャだそうです。

死者数は、〜10万人だそうです。

最も死者数が多かったのは

14世紀にヨーロッパで流行したペスト(黒死病)で、7500万人死亡。

次に多いのはスペイン風邪で、当時の世界人口の3分の1が感染し、

4000万人以上死亡。

流行は第三波まであり終息するのに3年かかったそうです。

振り返ってCOVID-19は、どうかと言うと、以下のようになるそうです。

地球全人口比で考えても、死者数実数でも、スペイン風邪よりはまし?

それでも、これは世界的パラダイムシフトの契機になるとは思います。

COVID-19の前から、変わろうとしていたが

なかなか変わらなかったことへの変化が加速する……と。

良くも悪くも……ですが。

ちなみに、いつものことですが、お話の方では、私が過去話詳細を忘れているため

鋭意、記憶取り戻し中です(ToT)